张怡微在近著《情关西游(增订本)》中有一篇《读〈续西游补〉杂记》,介绍了一部现代章回体小说《续西游补》。她表彰这部作品“纳入了文化交流、历史对话、现代法律、甚至前沿的性别议题、对婚姻的看法等问题,是非常值得关注的事情”,继而又称许其作者“才华横溢,文笔也很清新,对历史、宗教、时世都有创造性的看法”,言外大有相见恨晚的意味。张怡微本以小说创作知名,对个中甘苦自有深切的体会,而此前还撰有《明末清初〈西游记〉续书研究》(华东师范大学出版社,2021年),对明代董说《西游补》的创作本末和研究现状也早已熟稔于心,就此顺流直下,因枝振叶,格外推重这份“《西游记》续书研究长期忽略的史料”,毋庸赘言是确有实据而绝非虚应故事。然而苦于年代久远,书阙有间,她在文中仅能考知这位署名为“刚子”的作者是当年还在燕京大学就读的郑侃嬨,至于这位英年早逝的女学生“与燕京大学教育史、燕京大学数量众多的出版物之间的关系,还有待日后继续研究”。

张怡微《情关西游》增订本(上海古籍出版社2022年)

在燕京大学求学期间,郑侃嬨与经济系学生连士升相识相恋,后又结为夫妇。连士升倒是追忆过两人日后颠沛流离的生活点滴,并允诺“关于先室的生平事略,将来当另文记载”(《失业与失窃》,收入《回首四十年》,南洋商报社,1952年)。但或许是不愿意再次触及内心隐痛,此后并没有兑现。因此,有关郑侃嬨的相关情况,至今只能依赖旁人的推溯求证。除了张怡微所引述的朱洪涛《斯人郑侃嬨》(载《随笔》2018年第4期),另有丁乙、王雪莲合撰的《白首如新,倾盖如故——顾颉刚与郑侃嬨的情谊》(载《书屋》2016年第3期)可供参酌。不过这两篇文章尽管都致力于钩稽《顾颉刚日记》中的零星记录,可仍然不免挂一漏万,不少重要细节也未及深入寻绎。而如果再进一步覆按考索其他相关文献,对郑侃嬨的生平行实和著作流传其实还能够有更加全面细致的了解。

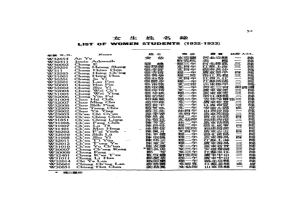

郑侃嬨(因“嬨”字较生僻,有时也省作“慈”)于1906年出生于广东香山,早年在广州培正女校就读,1928年考入上海沪江大学(参见《沪江戊辰年刊·大学部同学录》,1928年),次年转学至北平燕京大学文学院(参见《燕京大学教职员学生名录·女生姓名录》,1929年),1932年起又在燕京大学研究院继续深造(参见《燕京大学教职员学生名录·女生姓名录》,1932年)。从中学时代开始,她就陆续发表过不少带有鲜明自传色彩的诗歌、散文和小说。她在其中自述,“侃不幸早孤,先君仅以清白传家”,“数载以来,饱经忧患”(《寄信我挚爱的嫂》,载1928年《天籁季刊》第十七卷第十五期。后改题为《寄给我挚爱的嫂嫂》,载1931年《燕京月刊》第八卷第一期);悲叹自己势单力孤,以致“母恩未报,父冤未雪”(《哀弦的异响》,载1927年《天籁季刊》第十七卷第七期);坦言年少时也曾经“使气凌人”,“骄傲乖张”,幸亏很快便幡然悔悟,“痛改前非”(《一个痛悔的女学生》,载1922年《培正青年》第一卷第九期);还直陈求学之际“对于分数,漠不关心。除上课外,她几乎把她的时候,尽用来读课外书籍”,似乎只愿沉潜书史而无意过问世事,然而又出人意料地慷慨疾呼,“她不信世界上应有所谓特殊阶级,她以为若有,就应该用革命的手段,把它推翻,务使达到世界人类一致平等的地步”(《一个悲壮的双十节》,载1927年《天籁季刊》第十七卷第四期)。把这些琐碎的片段拼接串联起来,可以约略窥知她窘迫的家境、率真的性情和高远的志向。

1932年《燕京大学教职员学生名录·女生姓名录》,倒数第五位即郑侃嬨

进入燕京大学后,郑侃嬨对文学创作依然兴致浓厚,文字技巧也日趋成熟。以笔名“刚子”(疑即“侃嬨”谐音)发表的《续西游补》(载1932年《燕京月刊》第九卷第二期)尽管只是一部寥寥四回的中篇小说,却因别出心裁而耐人讽味。她在文末附识里称道明末董说的《西游补》“是一本寓意很深的讽刺小说”,尤其强调“它是以新奇想象和清雅文字来表现作者高尚的情绪和深刻的悲哀的”,并交代自己此番续作“仅表示与作者同情,非敢‘狗尾续貂’”,据此不难推求她心摹手追的焦点所在。《续西游补》沿袭了董说原作中梦境幻化的叙述方式,各色人等在悟空的一场幻梦中逐个粉墨登场:沐猴而冠的讲师大肆鼓吹“乱政完全是王道的理论”,惺惺作态地宣称“杀伐乃军阀之事,非政客可得而闻也”,“诛戮斩伐,力恐不足”,但最终还是大言不惭地承认“所害无非在民,政客固无往而不利也”;口是心非的官员奉行“以反为正”的哲学,为了大肆勒索压榨百姓,“必先出一张告示对人民宣誓廉洁。麻醉了他们,让他们好俯首帖耳地任他宰割”;代司政令的曹植“主张政简刑清”,颁布实施了六章约法,计有“善盗心者王”“善假力者霸”“善窃国者侯”“善骗财者富”“善抄诗书者博学”和“善诱人妻者风流”,与此无关的案件概不予以受理;天真烂漫的少女悉心揣摩诗歌创作的要诀,“我们写诗,抒情的也好,叙事的也好,都是千篇一律的写上帝母亲”,因为这样就能一劳永逸,“我们永远不会犯着什么‘文字狱’,不说真话,谁也不会得罪的”……如此怒骂嬉笑、讥弹世风的笔法,显而易见也和“奇突之处,时足惊人,间以俳谐,亦常俊绝”(鲁迅《中国小说史略》第十八篇《明之神魔小说(下)》)的《西游补》一脉相承。

刚子(郑侃嬨)《续西游补》

正任教于燕京大学历史系,在《燕京月刊》上也发表过多篇论文的顾颉刚,很快就注意到这篇托古讽今、充满奇思妙想的小说,随即萌生了约请作者协助自己从事撰著的念头。不久之后他就通过哈佛燕京学社秘书容媛的介绍,与郑侃嬨正式结识。在1933年3月16日的日记中他写道,“到哈燕社,晤郑侃嬨女士”,“予又欲作中国通史,而不得一助手。适在《燕大月刊》中见郑侃嬨女士所作《西游记补》,文笔极清利,且有民众气而无学生气,最适于民众教育”,对其小说创作赞不绝口,并坚信双方如能顺利合作,“必可收救国之效”(《顾颉刚日记》,联经出版事业公司,2007年)。此时顾颉刚正代替病休的邓之诚讲授秦汉史,所编《汉代史讲义》已经尝试着“以演义体行之,为将来编通俗中国通史之准备”(同年2月17日。标点略有改动)。依照他的设想,编纂适合普通民众阅读的历史读物,“外观上要尽量通俗”,“体裁与用语可以仿效章回小说”,“但内容上必须是革命的”(《通俗读物的历史使命与创作方法》,载1936年10月2日《民众周报》第一期;又收入顾颉刚《宝树园文存》卷三,中华书局,2010年)。根据这些标准来衡量,郑侃嬨不恰好是最佳人选吗?在随后的一个月中,顾颉刚又集中阅读了不少郑氏的习作,在日记里多次说起,“看郑女士所作小说《允让自传》”(同年3月28日),“看郑女士所作小说”(同年3月29日),“看郑女士十五岁所作长篇文言小说《迟暮美人》”,“侃嬨女士真是文学天才,十五岁所作小说,遣词已甚活,插入之诗与信做得也好”(同年4月13日)。经过这番仔细浏览,不仅全面考察了她的文字功底,更藉此充分了解其志节品行。“您的思想,我一看《续西游记补》时就知道”,顾颉刚随即致信郑侃嬨,将其引为志趣相投的同道,强调“我觉得我们才是真革命的人”,还希望有志青年能够组成团体,“认定一个共同的目标,而又各人做各人的事,使工作的结果殊途而同归,积以岁年,必有大效”(1933年4月16日《致郑侃嬨》,收入《顾颉刚书信集》卷二,中华书局,2011年),显然已经坚定了邀约其合作研究的想法。

《顾颉刚日记》1933年3月16日,提到与郑侃嬨初次见面

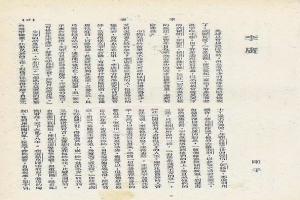

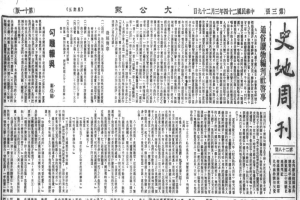

在顾颉刚此后数年的日记中,与郑侃嬨互访、通信、商议的记录比比皆是,两人就此展开了一系列的合作。在制定三年研究计划时,顾颉刚特意列入“秦汉史谈”一书,明确标注“郑侃嬨女士助”(《顾颉刚日记》,1933年5月31日)。在《试拟工作大纲》(收入顾颉刚《宝树园文存》卷一)里,他对此还有循序渐进、有条不紊的安排:1933年,郑“读《史记》《汉书》《后汉书》,拟定题目,钞辑材料”,顾“将《汉代史讲义》约六十章编完”;1934年,郑“将颉刚所编《汉代史讲义》改作成秦汉史谈”,顾“试编商周史谈(此项工作如过难,即先编魏晋南北朝史谈)”;1935年,“秦汉史谈出版”,郑“改作商周史谈(或魏晋南北朝史谈)”,顾“供给改作之材料”。郑侃嬨在此后接连发表了《勾践报吴》(载1935年3月29日《大公报》)、《火牛阵》(载1935年《妇女旬刊》第十九卷第八号)、《子产治郑》(载1935年8月9日《大公报》)、《蔺相如和廉颇》(载1936年4月23日《申报》)、《王孙贾的母亲》(载1936年6月25日《申报》)、《墨子》(载1936年《大众知识》第一卷第五期)、《李广》(载1937年《大众知识》第一卷第七期,署名“刚子”)、《诸葛亮》(载1937年《大众知识》第一卷第八期)、《淳于缇萦》(载1937年3月25日《申报》,署名“刚子”)、《孙膑与庞涓》(载1937年5月27日、6月3日《申报》)等先秦两汉历史故事,而顾颉刚在日记里也不断提到“侃嬨来,留饭,质问《史记》疑义”(1933年6月22日),“侃嬨来,留饭,看其所作田单救齐故事”(1934年2月7日。标点略有改动),“改侃嬨《王孙贾之母》一文”(1936年5月28日),或答疑释难,或订文润稿。两相对照,这些文章想必就是“秦汉史谈”的部分初稿。

刚子(郑侃嬨)《李广》

与此同时,郑侃嬨又紧锣密鼓穿插着撰写了《张季直》(载1935年7月5日《大公报》)、《王翊》(载1935年10月18日《大公报》)、《费宫人》(载1935年11月22日《大公报》)、《郑成功父子》(载1936年7月10日《大公报》)、《范仲淹》(载1936年《大众知识》第一卷第二期)、《王安石》(载1936年《大众知识》第一卷第三期)、《周遇吉夫妇》(载1936年9月24日《申报》)、《寇准》(载1936年《大众知识》第一卷第一期)、《郭子仪》(载1937年《大众知识》第一卷第九期)、《谢安》(载1937年《大众知识》第一卷第十一期)等大批人物传记,所涉时段虽然已经逸出秦汉而纵贯各代,可顾颉刚在日记里同样说起,“看侃嬨所作《郑成功父子》”(1936年1月4日),“为侃嬨看《范仲淹》稿”(同年9月6日),仍然给予悉心的修改指点。据此推断,这些文章恐怕与顾氏所云“为作中国通史之准备,先编各时期之史谈”(《试拟工作大纲》)相关,当是郑氏为了继续撰著其余各时段史谈而先期完成的预备工作。可资参证的是,在此期间顾颉刚还数次提到,“改侃嬨所作历史大纲”(1935年4月21日),“到侃嬨处,改其所编历史”(同年5月19日),“看侃嬨所编高中历史教科书,略改之”(1937年7月12日),这部根据大纲编写的历史教科书,显而易见绝不会局限于秦汉。而正中书局更是刊登过顾颉刚、郑侃嬨两人合著《建国本国史》的新书预告(载1937年6月29日《申报》),尽管这部遵照修正课程标准新编、经由教育部审定的高中教科书最终没有正式出版,但很可能就是原计划里那部“中国通史”的正式定名,其内容应该是顾颉刚根据郑侃嬨的系列文章加以删订补苴而成。

由郑侃嬨撰写的这些文章来推断,无论是截取片段的“秦汉史谈”,抑或是贯通古今的《建国本国史》,都以讲述历史人物故事为主。在顾颉刚根据郑侃嬨初稿改定的《中学历史教学法的商榷》(载《教与学》第一卷第四期,1935年。又收入顾颉刚《宝树园文存》卷三)中,就一再主张“我们该有‘人’的历史了”,“应该用披沙拣金的手段在古代的文献里把‘人’找出来”,并大声呼吁“介绍历史上的民族英雄来激励青年人是历史教员的责任”。可知确定这一撰著体例,是经过顾、郑两人仔细斟酌的。

这些历史人物故事尽管以普及知识为宗旨,郑侃嬨在执笔之际却黾勉从事而毫不轻忽。在爬梳采摭文献时,她总是尽量考较各类史料。如围绕王安石变法,历来议论纷纭,褒贬不一。《王安石》一篇附录的“参考书”就相当丰富,史籍类既有纪传体的脱脱《宋史》,又有纪事体的冯琦《宋史纪事本末》,谱录类既有贬斥新法的顾栋高《王荆公年谱》,又有为之洗冤辩诬的蔡上翔《王荆公年谱考略》,此外还有梁启超倾注个人体验的《王荆公传》,以及王安石《王临川全集》、曾巩《元丰类稿》等别集,史源的详赡多元确保了内容的谨严翔实。在辨析考订疑难时,她又注意汲取学界的最新成果。如墨子其人由于史料阙略,“所以他的籍贯年代,都很发生问题”(梁启超《墨子学案》第一章《总论》,商务印书馆,1921年)。《墨子》一篇“定墨子为宋国人”就“依顾颉刚先生最近的考证”并“参以鄙见”,而确定其生卒年则“依胡适之先生的考证”,于细微之处体现了精益求精的用心。对传主迥异常人的危言畸行,她往往深具了解之同情。如司马迁《史记》记载李广曾经借机斩杀羞辱过自己的霸陵尉,后人往往诟病他睚眦必报,胸襟偏狭,“不能忘一尉之小憾”(凌稚隆辑《史记评林》卷一〇九)。《李广》一篇则揆情度理地指出,“一个热情奔放的人,是很难以理智控制自己的”,“谁触着他的忌讳,便像在他心里放了一枝利箭一样,是很难忍受的”,指引读者设身处地去体谅他不足为外人道的苦痛。当然,当传主在立身处世时略有瑕颣疵失,她也绝不徇情袒护。如《寇准》一篇本着“责备求全之意”,既充分肯定其“光明正直,敢于面折廷争,有大臣的风度”,又直言不讳地批评他“为政以刚,胸不容物,没有大政治家的沉着,易为人所忌,也易为人所算”,并没有因为个人好恶而任意取舍,对公允通达地了解传主自然大有裨益。

在具体讲述这些历史人物的生平轶事时,郑侃嬨更是充分施展其丰沛的想象和生动的文笔,并不是简单地将史料改写成白话,就以此敷衍塞责。如《火牛阵》一篇在描写燕国军队围困齐国即墨城时说:“即墨大夫阵亡那天,阴风惨惨,全城充满了死气,红日失了光芒,鸦鹊噤不能语;远望十里都是飘扬着燕兵的得胜旗,四围所听见的都是燕兵胜利的歌;老人晚上所做的是怪梦,小孩白天所唱的是凶谣。现在谁都怀疑齐国的末日到了,但谁都不忍说出来,只暗中加厚了面上愁云,沉着的眼光深藏了些决死的神气。”而正当齐将田单临危受命,准备号召齐人奋起御侮时,又突然插入一段:“场内的空气静默极了。野外耕牛急喘的声音,山上战马漫游的脚步,壮夫愤慨的呼息,老妇感动的咽气,都能远远近近很清楚的听出来。田单就在这样肃静的一瞬中,起来说话了。”经过逐层渲染,不断蓄势,终于烘托出惊心动魄的紧张气氛。又如《费宫人》一篇说起明思宗崇祯面临内忧外患而茶饭不思,“在彩纱罩着银灯的散光下,朦胧看见他双眉深锁,神色忧郁。他坐不上十几分钟,便起来,背着手在殿里来回的踱方步,有时仰头看晚风吹动的八角纱笼在屋顶荡漾着的灯影;有时低下头轻轻踏着八成旧的地毯,数着还未给鞋底完全擦破去了的金丝蝙蝠;有时用指头弹着桌上的花瓶,听它发出来硁硁的声;有时拔出身上的佩剑来晃几晃,有时……”用一连串无意识的动作来暗示其内心的焦灼惶然,并由此反衬出女主角费贞娥的沉着果敢。这些片段的内容都出自郑氏的虚构悬揣,并无文献可征,却合乎人情事理,也极大地增添了阅读时的兴味。

在这些精心结撰的历史人物故事刚开始陆续发表时,梦蕉在《通俗读物编刊之重要》(载1935年4月6日《新闻报》)里痛感国势危蹙,认为“民间现时所能努力者,不过扫除文盲,推广民众教育,先从局部工作入手而已”,就特别举出《勾践报吴》一篇作为可供“推广民教”的典型予以称扬。时隔十余年,王奇在《谈通俗读物》(载1948年1月8日《大公报》)里议及顾颉刚主编的《大众知识》,也认为“其最特别的一栏,就是历史名人故事,大半由郑侃嬨女士执笔,取古人之可资楷模者,以平实的白话写成传记,并附插图;这是别种刊物里所不见的”,同样欣赏其独树一帜的特色;接着又提到“《申报》还特辟一版,名曰《通俗讲座》,每周发刊一回,专刊中西历史故事”,而郑侃嬨也是这个专栏的主要撰稿人。顾颉刚最初起意邀请郑侃嬨合作,倚重的正是其出色的文学才能,事实证明她确实足堪此任而不负所望。

郑侃嬨《勾践报吴》

郑侃嬨的优异表现还引起了其他史家的注意。兼任《大公报·史地周刊》编辑并编发过郑氏作品,在《大众知识》上也刊载过文章的清华大学历史系教授张荫麟,当时正接受委托动手编纂小学历史教科书。他在《高小历史教科书初稿征评》(载1937年4月2日《大公报》)中发愿,“并不以通常写课本之方法写之,希望它能成为一般儿童的读物”,所以在《儿童中国史自序》(同前)里阐述选材标准,首先就指出,“以若干重要人物为中心点,于其性格事业,须充分表明。是为叙述之‘前境’。其他历史常识,则采作‘背境’”,简而言之即“以人物为叙述之中心”,与顾颉刚筹划的“历代史谈”可谓不谋而合。在这篇《自序》的最后,他还专门说道,“此书之成,深有赖于郑侃慈女士,袁振之女士,杨联陞先生之助”,对他们的无私襄助郑重致谢。时任燕京大学历史系教授的容庚在1936年7月26日的日记中提及,“张荫麟来,与郑侃嬨谈编小学教科书事”(夏和顺整理《容庚北平日记》,中华书局,2019年),可证张、郑两人确实曾围绕这部《儿童中国史》有过具体商议。令人惋叹的是,由于张荫麟因病过早逝世,此书并未完整结集付梓(仅有今人掇拾张荫麟和袁震——即袁振之,吴晗的夫人——的部分文稿,另辑为《儿童中国史》,北京出版社,2021年)。从张氏当初提供的全书目录来看,其中寇准、范仲淹、王安石、郑成功数位,郑侃嬨在先前都已经撰有相关文章(目录中尚有墨子、诸葛亮、谢安等,但已由张荫麟本人撰写)。在整合成书时是否直接采用这些文章,或是在此基础上再做删改润色,恐怕已经很难再予以推究了。

张荫麟《儿童中国史自序》

顾颉刚在《试拟工作大纲》里还提到,“历代史谈”的现代部分将“包括外国史”,大概是考虑到晚近以来中外交流日趋频繁的缘故。可惜语焉未详,不知道究竟将会如何安排。但可以确定的是,交由郑侃嬨来撰写这部分内容也完全能够胜任。她先后就读过的培正女校、沪江大学和燕京大学都是由教会兴办的学校,她最后学习、工作过的燕京大学更是“实现了根植于基督教新教传教事业和中国土壤的国际主义理想”,“有着很强的跨文化联系”(菲利普·韦斯特《燕京大学与中西关系》第八章《结论》,程龙译,北京师范大学出版社,2019年)。她由此受到西方文明潜移默化的濡染熏陶,在作品里也时有表露。《续西游补》开篇提到“今天是世界末日”,“东天的世界末日审判和西天的不同,西天依据世人的行为来定赏罚”,就带有浓重的神学色彩;而悟空在四下闲逛时,“跟人哼着‘Are you lonesome tonight……’的恋歌”,居然是数十年后又经过猫王Elvis Presley重新演绎而风靡一时的乡村乐名曲。即使在撰作历史人物故事时,她有时也会灵光乍现,信手拈来,尝试去沟通中西文化之间的殊途同归。《李广》一篇有感于传主的数奇不遇,哀叹“英雄是可以造时势的,但也有不少的英雄是为时势牺牲了”,顺手就摘录了英国作家威尔氏(H. G. Wells)在

The Outline of History

里感喟英国历史上也有不少人“老死于穷巷里,得不到机会发展天才”的片段作为参照比较。这部简明扼要的世界史在当年风靡一时,顾颉刚很早就向潘家洵打听过此书“对于中国史有何意见”(1922年4月10日《致潘家洵》,收入《顾颉刚书信集》卷一),钱锺书还将自己留存的一部原版转赠给顾颉刚(参见俞国林编《顾颉刚旧藏签名本图录》卷七,中华书局,2013年)。郑侃嬨注意此书,或许与此不无关系。该书很早就有梁思成、向达等人的文言译本《世界史纲》(商务印书馆,1927年),并多次改版重印。但或许为了行文统一起见,郑侃嬨在迻录时并没有借助现成的译本,而是依据英文原著改以白话自行翻译。由此可知她对西文文献较为熟悉,外语能力也已经达到相当的程度。所以在发表大量中国历史人物故事之余,她还抽空撰写了《爱迪生》(载1936 年 3 月 19 日《申报》)、《巴斯脱》(载1936 年 3 月 26 日《申报》)、《列斯特》(载1936 年 4 月 9日《申报》)等,介绍这些近现代西方科学家的生平轶事。《巴斯脱》一篇说起“他晓得在考场里和人竞争分数,是有害无益的。他不管这一套,专心在研究室里做科学实验”,还很有几分夫子自道的意味。这些故事娓娓道来,笔致活泼,同样很受读者欢迎,《公教周刊》《末世牧声》《侨务月报》《知行月刊》等刊物还先后予以转载。不过很可能为了集中精力先确保完成历代史谈的古代部分,她并没有继续撰写这类外国人物故事。

顾颉刚学术兴趣广博且多变,可日常事务又极其冗杂,以至时常无法全力以赴,毕其功于一役,而需要诸多友朋、弟子施以援手,分任其事。除了参与撰著“秦汉史谈”、《建国本国史》等历史读物,郑侃嬨也协助他处理过各类事宜。首先是编审刊物。早在沪江大学时,她就担任过校刊《天籁季刊》的编辑(参见《天籁季刊》第十七卷第十四号至第十八卷第一号卷首所列编辑部名单),在审校编排方面积有经验。正在主持通俗读物编刊社的顾颉刚就“私人津贴侃嬨夫妇”,“因请其为通俗读物社办事,兼修饰投稿”(《顾颉刚日记》,1933年12月11日)。数年后为了筹办《大众知识》半月刊,顾颉刚又专程“到侃嬨家吃饭,讨论《大众知识》事”(同前,1936年11月1日)。连士升在《学习顾颉刚》(收入《南行集》,南洋商报社,1955年)中也回忆说,这本杂志“由先生任总编辑,由吴世昌兄、杨刚女士、先室郑侃嬨女士及我分任各部分的编辑”,可以彼此印证。郑氏不仅积极替刊物撰写文章,还承担了编辑部的日常编务,为此付出过许多时间和精力。所以多年以后,顾颉刚在日记中回顾“予前所出版书”,提到《大众知识》时也特别申明“与杨刚、郑侃嬨等同编”(1957年6月30日)。其次是选辑教材。亚东图书馆在1933年末商请顾颉刚主持编选中学国文教科书,顾氏当即决定“拟约吴世昌君及李素英、郑侃嬨两女士合成之”(1934年1月1日),很快就召集三人“开会讨论编辑中学国文教科书事”(同年1月8日),并答应出版社“约一年半交”(同年1月17日)。数月后他因为奔丧返回杭州,将手头各种事务分别委托给旁人,“中学国文教科书”一项就指定由“侃嬨、素英、子臧”承担(同年8月31日)。可惜此书最后未能如期出版,具体分工已经无法推求了。最后是代拟论文。顾颉刚曾有计划系统研究清代学术史,为此替郑侃嬨“拟清代学者十人目”(1935年7月9日),交由她搜集资料并拟定初稿。等到部分初稿完成后,顾氏立即“看侃嬨所代作《顾亭林》”(同年9月2日),“终日点改侃嬨代作之《顾亭林》《黄梨洲》《王夫之》三文”(同年11月28日)。郑氏随后根据他的意见,做了细致的补充修订,接着还写了另一篇《李颙》。又过了两个多月,顾氏说起“校侃嬨所作《黄宗羲》等四文讫”(1936年2月1日),稍后这批文章以“近代大思想家传略”的总题名在《中学生》杂志上连载(现均已收入顾颉刚《宝树园文存》卷三),此事才算告一段落。郑侃嬨还与童书业(字丕绳)分工合作,起草过《清代汉学家治学精神与方法》,最后也由顾氏“将丕绳、侃嬨代作播音稿修改,即寄教育部”(同年8月26日),不久后便在电台播出(文字稿连载于1936年9月23至26日《中央日报》,又被《大公报》《新闻报》《中央周报》《广播周报》《播音教育月刊》等诸多报刊转载;现已收入顾颉刚《宝树园文存》卷二)。短短数年时间内,在顾颉刚的充分信任下,尚在燕京大学读书的郑侃嬨(据《顾颉刚日记》,他在1937年6月9日参加了郑的毕业考试)就先后承担起诸多琐碎繁难的工作,期间还经历了自己怀孕分娩和丈夫割腹治肠,夫妻俩对此却安之若素。正如连士升日后所回忆的那样,“夫妇两人可安坐北京图书馆读书写作,而衣食可确保无忧,这是我们在北京苦读十年所得到的初步收获”(《失业与失窃》,收入《回首四十年》),对顾颉刚昔日的奖掖庇佑充满感激之情。

顾颉刚《黄宗羲——近代大思想家传略之一》,由郑侃嬨拟定初稿

需要补充说明的是,如果仅仅将郑侃嬨视为学术研究的合作者或日常庶务的协助者,还不足以充分说明顾颉刚对她青睐有加并委以重任的缘由所在。毕竟在顾门弟子中充任过类似角色的,先后就有童书业、杨向奎、谭其骧、侯仁之、史念海、刘起釪等多位。他们在各自专业领域内都可谓术有专攻甚至青出于蓝,在佐助顾颉刚从事学术研究或处理日常庶务时,比起初出茅庐、涉世未深的郑侃嬨显然更加游刃有余。稍事梳理寻绎顾颉刚在日记中的记载,可以发现他其实还将郑氏视为可以倾吐心事、纾解愁闷的知己,关系远较一般师生要来得亲密融洽。初次见面时,郑侃嬨就给他留下了异乎寻常的深刻印象。“郑女士甚质朴有为”,在当天的日记中他这样写道,“貌(眼与唇,及其笑态)颇似慕愚,又使我怆悢不已”(1933年3月16日)。这位“慕愚”即谭慕愚,日记中又常称她为“谭惕吾”“健常”等,是顾颉刚先前任教于北京大学时就一见倾心的女学生。顾颉刚对她一往情深,还曾大胆示爱求婚,可痴恋五十余年终无结果。“《日记》中几乎随时随地都是谭的身影。顾为她写了无数的诗,也做了各式各样的梦,其情感之浓烈,可想而知”(余英时《未尽的才情——从〈日记〉看顾颉刚的内心世界》五《顾颉刚与谭慕愚》,载《顾颉刚日记》卷首)。就在一年多前,顾颉刚专程赴南京探望谭慕愚,却意外觉察到对方似乎已经别有所恋,不由得悲从中生,在日记中写下“百千量度都须废,只此愁心不可移”,“拼把吾生千斛泪,年年倒向腹中流”等诗句(1932年1月22日),尽管第二天就自我排遣道,“彼之得有安慰,即足使爱彼者亦得安慰,复何恨焉。所惆怅者,从此友谊不得继续,即此躲躲闪闪之机会亦不易得耳”(同年1月23日),但这无疑是故作旷达而自欺欺人,“其实不过是一种理智层面的自解(rationalization)而已,情感上则完全是另一回事”(余英时《未尽的才情——从〈日记〉看顾颉刚的内心世界》五《顾颉刚与谭慕愚》)。和郑侃嬨第一次相见时,顾颉刚还没有从失恋的痛楚中挣脱出来,骤然发现谭、郑两人面容、神情酷似,当即触动幽深隐秘的心事,乃至“怆悢不已”,表现极为失态。而自此以后,顾颉刚就屡屡将谭、郑两人牵合在一起:当通过长谈增进对郑氏为人性情的了解后,他立刻盛赞“侃嬨女士是一个极热烈的人,与健常相似”(1933年4月20日);有一次他“梦与健常携手同游”,送她回寝室时“扪其肤,灼手甚”,正在忧虑焦躁,忽然又梦到自己“遇侃嬨”,并从她那里获悉谭氏的病症及境遇,而他恰在此时“愁绝而醒。时窗黑无光,众声俱寂,温寻梦境,悲怀不已,遂达旦无眠”(1935年11月25日);数年后郑氏猝然离世,令他黯然泪下,再次将两人相提并论,“健常、侃嬨,并为予知心之友,健常认识在前,我爱既钟,不容他移,侃嬨豪放过于健常,无话不谈,在友谊上亦造顶点”(1938年10月22日),足见在他心目中两人已难分轩轾。尤其值得注意的是,顾颉刚最初曾有计划与谭慕愚“共作一部中国通史,我任上古至清,她任鸦片战争以后至现在。要是这个工作真能作成,我二人精神之结合将历千古而长存,不胜于百年之伉俪乎!”(1931年2月4日)。为此他还写信给谭详加说明,希望“在以后的适当的环境中共成此巨著”(1931年2月5日《致谭惕吾》,收入《顾颉刚书信集》卷二)。而谭很快就有回复,“承受了我的要求”,并制定好计划,“每日抽出三四小时读书,并作笔记”,“俟见解成熟,再作论文以锻炼发表能力”。这让顾大感欣慰,觉得“我的生命也就有意义了”(同年2月17日)。如今时移势易,合作者只能改换成郑侃嬨。在某种程度上,顾颉刚显然已经逐渐将郑侃嬨视为谭慕愚的化身,希求自己在情感上所遭受的种种苦痛烦闷,都能够在她那里得到宽慰和解脱。

1934年11月8日顾颉刚(中)与谭慕愚(右)、夏葵如(左)在西湖边合影留念,顾在当天日记中提到“与健常、葵如到岳坟前吃饭,并到岳坟照相”。

正是出于这种爱屋及乌的特殊心理,使顾颉刚对郑侃嬨有了似曾相识的亲切感。刚刚认识才不到两个月,他就趁着“与侃嬨同归”的机会,“出前年旅行中寄履安信示之,又赠《古史辨》一册”(《顾颉刚日记》,1933年5月11日)。1931年4、5月间,他和洪业、容庚、吴文藻、郑德坤、林悦明等燕大师生组成考古旅行团,远赴河北、河南、陕西、山东等地考察,沿途用书信向妻子殷履安汇报见闻和感想。如今又毫不见外地将这批书信转示郑氏,另附上概述个人学术志趣的《古史辨》,自然是希望她藉此增进对自己生平志业的了解。郑侃嬨看完这批信札后确实深受感动,在回信时表示“欲以一生之力”为顾氏作传(同年5月17日),让他在感愧之余顿生知己之感。此后随着相处日久,双方也相知益深。顾颉刚固然格外欣赏郑侃嬨、连士升夫妇“个性均甚强,又皆笃学、刻苦,甚可敬佩”,庆幸自己“与之作近邻,过从密接,谈吐不拘,亦一快事也”(1935年7月8日);而郑侃嬨也坦诚相待,毫无矫饰,在读了顾氏早年所撰《对于旧家庭的感想》(连载于1919年《新潮》第一卷第二号至1920年第二卷第四号、五号)之后,甚至毫不避忌地当面批评他“顾虑太多,既要改造旧家庭,就不得怕尊长痛苦”,顾氏听完也不得不承认“予非革命家,即此可见,盖理智与感情不相让也”(同年11月21日)。顾颉刚成了郑氏夫妇家中的常客,在郑生日时还受邀和他们一家“同游北海公园。到侃嬨家吃寿面”(1936年9月6日)。而当顾颉刚因为种种家庭琐事而心烦意乱时,郑侃嬨更是成了他言无不尽的倾诉对象。在长女顾自明的婚姻出现危机时,他就提到“侃嬨来谈自明婚事,离婚恐不可免。然离后如何,大是问题”(1937年1月2日)。同为已婚青年女性的郑侃嬨,对此应该也发表了不少意见供他参酌。由于时局动荡不宁,顾颉刚因为其父耽于苟安而愤恨不已,却又无计可施,只能暗自大呼“真气死人”,“我父子性情太不同了”(同年11月12日),直到第二天“写侃嬨信,一舒积郁”(同年11月13日),激切烦躁的情绪才逐渐缓和。

由于卢沟桥战事突然爆发,北平的局势突然紧张起来。顾颉刚被迫匆匆离京,远赴归绥。稍后不久,郑侃嬨、连士升夫妇也带着幼女连侨思逃难至香港。为了节省日常开支,郑侃嬨又独自带着女儿一度寄居在澳门的亲戚家中。四处流亡的顾颉刚则通过书信了解他们的近况,日记里不时说起“写侃嬨信”(1937年8月5日、8月29日、10月16日,1938年3月24日)、“问侃嬨行迹”(1937年9月20日)、“写士升、侃嬨信”(1938年3月1日、7月7日)、“写侃嬨夫妇及侨思函”(1938年3月15日),在和别人通信时也附带提到,“伯棠(按:连士升字伯棠)夫妇初同居香港,旋以侃慈病心脏扩大,独居澳门养疴,伯棠大约可望在港就事”(1938年3月24日《致陈懋恒、赵泉澄》,收入《顾颉刚书信集》卷二),将他们的境遇转告友朋以释牵念。从信中的口吻来看,他似乎还在替郑氏一家终于能够暂时安顿下来而略感欣慰,绝不会想到短短数月之后,郑氏就突然因病辞世。据连士升说,郑侃嬨于1938年5月又从澳门搬回香港,“因为用功过度,致患心脏病,群医束手无策,到了8月3日下午10时便与世长辞”(《失业与失窃》,收入《回首四十年》)。由于战事正炽导致邮路不通,直到两个半月后顾颉刚才获悉此事,“拆视诸信,得侃嬨死耗!”“侃嬨已殁八十日矣!”“侃嬨竟死,伤哉!为之泪下不止”(1938年10月22日)。随后数日中,他始终哀恸不已,先是为此彻夜难眠,“痛哭一场,从此流泪到天明”,乃至整天失魂落魄,“在汽车中,想及侃嬨,又流泪不止。噫,我心碎矣!今晚剃头时,静坐默思,又流涕不止。理发匠一面和我剃,一面为我拭泪”(同年10月23日);接着翻检出她去世当天的日记,追述道“哪里想得到,今晚十时,侃嬨在香港死了!”(同年8月3日附10月23日补记),觉得此事恍如一梦而难以置信;随后给连士升等人回信以示慰问,“又大恸不止。不是侃嬨死,我真不自知对她有这样的深情”,甚至说“自祖母逝后十六年矣,我未曾哭过别人,想不到这眼泪是贮藏了哭侃嬨的”(同年10月25日),始终深陷伤恸而无法自持。

即便在此后的数十年间,对于郑侃嬨的猝然离世,顾颉刚还是难以释怀。信手翻看以前的日记,寻常的琐屑都会勾起他清晰的回忆,忍不住要再添上几笔,“此日为我与侃嬨最后同游,览此伤叹”(1937年6月3日所附1939年3月4日补记),“今日门口,别了父大人与侃嬨,遂成永诀矣,伤哉!”(同年7月21日所附1939年3月4日补记)“此为我写侃嬨之末信!”(1938年7月7日所附同年10月23日补记)俨然已经将她视作亲密无间的家人。因为参与筹备安葬事宜,他又整夜辗转反侧,“昨夜八时即眠,然今日上午十二时半即醒,从此张眼到晓。写侃嬨墓碑,怅绝!”(1939年10月14日)还不厌其烦地将其生卒年月记录在日记中以防遗忘。门下其他弟子遭遇到的坎坷艰辛,也每每让他联想到郑侃嬨。侯仁之突遭日本宪兵逮捕拘押,他闻讯后忧心如焚,担心“今兹恐无生理。若不幸而永诀,实为予将来事业之大创伤,犹侃嬨之弃世也”(1942年6月8日)。童书业由于罹患精神疾病而敏感多疑,又让他徒呼奈何,“予所提拔之人,若侃嬨,则死矣”,“今丕绳又如此,天之厄彼正所以厄我也,怅甚怅甚!”(1946年5月9日)而想到自己曾经“寄以极殷切之属望”的刘克让、黎光明、郑逢源等年轻人,都纷纷如郑侃嬨一样“夭其天年”,更是令他“不胜其伤恸”,痛呼“此皆我国家我人类之损失也”(1947年1月3日)。他还不时翻检出以前主办的刊物,重温“《大众知识》上侃嬨文”(1941年8月18日)。为了策划主编《中国名人传》,他又相继“看侃嬨所作《子产治郑》”(1945年9月9日),“看侃嬨所作《费宫人》”(同年9月21日),“看侃嬨所作《勾践报吴》”(同年9月22日)。与郑侃嬨曾在《大众知识》编辑部共事的张秀亚“甚肯写作”,顿时让他喜不自胜,“深望其继侃嬨之志,成一部通俗的中国史也”(1943年3月21日)。而当与郑侃嬨交好的陈懋恒(字穉常)终于踵续其事并初战告捷时,他又不禁回想起郑侃嬨的《续西游补》“写得非常生动,激起了我的共鸣”,而那些历史人物传记“文字清健流畅,描写人物栩栩如生,颇得一般读者的好评”,感叹她当年“仓卒南下,在港病殁,使我失去一个最好的同志,伤痛到了极点。编写通史演义的梦想也只得暂时中断”(顾颉刚《中国上古史演义序》,载陈稺常著,顾颉刚、平心、章丹枫校订《中国上古史演义》卷首,上海文艺出版社,1955年),为之黯然神伤良久。

郑侃嬨去世两年多后,连士升再婚,旋即举家逃难至越南,数年后又移居新加坡。他和郑侃嬨的女儿连侨思则于1955年考入北京大学生物系,毕业后被分配到山东德州工作。顾颉刚和父女俩一直保持着联系,屡有往还。连士升在1955年出版散文集《南行集》(南洋商报社,1955年),还专门恳请顾颉刚为其题署书名。书中有一篇《学习顾颉刚》,回忆起“1934年至1937年间,我和先生的过从颇密。我读过他求学时代的日记稿本,我看过他的读书笔记,我更有机会时常跟他通讯和谈天”,虽然并未详细述及,可毫无疑问是因为郑侃嬨的关系,他才能得到顾颉刚如此的信赖。此后连士升还将《泰戈尔传》《闲人杂记》等著作先后寄呈顾颉刚(参见俞国林编《顾颉刚旧藏签名本图录》卷二),而顾在日记里也提到“略翻连士升寄来文集”(1963年6月26日),“看连士升《南行集》”(同年10月28日、11月2日),“看亡友连士升所赠《闲人杂记》讫”(1980年10月7日),想来披览之际也免不了会睹物思人。

连士升

连士升著《南行集》

刚认识郑侃嬨时,顾颉刚曾为她书写过一幅联语作为纪念(参见1933年6月13日日记)。时隔二十年,他在日记里对此做过一番诠释发挥,“予前为侃嬨书联语曰:‘不知嫉忌为何事,但瞩光明益向前。’盖自知最无嫉妒心,只愿人好,不愿人坏。而一般人不似我,见人之略有成就者则排挤之,予诚不能解其意也”(1952年8月31日),可知这既是对郑氏的勖勉鞭策,也是他本人的自剖心迹。又过了二十年,顾颉刚再次书写这幅联语赠予连士升,题款中则改称“此四十年前为士升同志所书联也,战中遗失,今日重会,嘱为补书以留纪念,即乞指正”(《为连士升题字》,书于1973年5月,收入顾潮整理《顾颉刚全集补遗》,中华书局,2021年)。在濡墨挥毫的时候,他眼前必定又会浮现出一幕幕悲欣交集的往事,勾起对郑侃嬨天不假年而未尽其才的哀惋痛惜。

和年逾耄耋、声名显赫的顾颉刚相较,郑侃嬨不过是现代学术史上稍纵即逝、微不足道的小人物罢了。由于冥冥中偶然的机缘凑合,才使得顾颉刚在无意间发现她浑融蕴藉的潜力;更由于个人抑郁苦闷的情感经历,使得顾颉刚对她一见如故而格外垂青。而郑侃嬨既兢兢业业,充当他工作时的得力助手,又赤诚以待,成为他生活中的异性知己。可惜两人的合作仅仅持续了短短五年,就因为战火频仍而被迫终止,业已完成的部分著述也未能及时整理出版。郑侃嬨从此更是饱经流离播迁,终至赍志而殁。顾颉刚对她的遗作倒是一直念念不忘,在晚年写给连侨思的信里还特别提到,“你母生时,好作历史短篇小说,当本世纪20-30年代,发表了不少文章,在燕大出版的《睿湖》《燕大月刊》和彼时风行的《大公报·历史周刊》中”,提醒她留意蒐求整理,并相机谋求出版,“我年已八十,不便行走,无法自己动手。每念当时与你父母交谊之深,不忍不对你作此希望和提议,不知道你以为如何?”(1973年9月14日《致连侨思》,收入顾潮整理《顾颉刚全集补遗》)在那个特殊的时代背景下,此事当然绝无可能着手进行,以致迁延至今,当初那些流传极广的作品也逐渐乏人问津。迄今所见,似乎只有盛仰红编著的《20世纪中国名人儿童作品精选·历史故事》(广西民族出版社,1999年)独具慧眼地选录过一篇《谢安》,证明郑侃嬨的这类作品依然有着历久弥新的活力。只是该书在介绍作者生平时仅有短短二三十字,内容多有阙漏讹谬,令人又不禁为之唏嘘良久。